生涯学習講演会レポート

多元的共生社会における生涯学習を考えるシリーズ第32回

リプレイスの学び

~異分野の知見を自分に「置き換えて」考える~

- 講演者:

- 遠藤 俊典 (青山学院大学社会情報学部准教授 / 青山学院大学陸上競技部短距離監督)

- 苅宿 俊文(青山学院大学社会情報学部プロジェクト教授)

会場:オンライン開催(ZOOM)

はじめに~リプレイスの学びとは?

苅宿:まず、リプレイスの学びとは何かということをざっと私からお話ししてから、遠藤先生と話を進めていきたいと思います。では早速ですが、物事を理解するときにですね、自分なりに何かに“置き換えて”考える経験は、誰しもが持っているのではないでしょうか。今回は異分野=スポーツ科学の専門知を、自分に置き換えて理解し、本質を探っていく学びを「リプレイスの学び」として位置付けたいと思います。

このリプレイスの学びの背景として、『「わかる」ということの意味』(佐伯胖著・岩波書店・1995年)という本があります。このなかに登場するのが「ケーキ屋さん問題」です。

ケーキ屋さん問題 このケーキ屋さんでは、チーズケーキ5個売れるごとに、アップルパイが3個売れます。 チーズケーキの売れる数をCとし、アップルパイの売れる数をAとして、 CとAの関係を式であらわして下さい。

この問題の正解は「3C=5A」なのですが、米国の理工系大学1年生でも正答率が27%しかなかったといういわくつきの問題です。この問題を解くにあたって、佐伯先生は「わかっている人」と「わかっていない人」に分けて、その違いを考えています。佐伯先生によると「わかっている人」というのは、問題文にある「CとAの関係を式であらわして下さい」というところに注目しないというんです。「わかっている人」というのは、「与えられた課題を与えられたものとみなさないで、自分自身で「わかるべきこと」を設定し直すことができる」人なのだと。問題文では「アップルパイの数を求めよ」とは一言もいっていませんが、チーズケーキ一個売れたときのアップルパイはいくつになるのかと考える。それがわかれば、あとはその数にチームケーキの売れた数をかければ求まるはずだと、自分なりに設定し直すことで解を導くということを言っているんですね。

佐伯先生はこうも続けます。「自分自身で設定し直した目標を達成していく過程で、当面の課題状況にふくまれる制約条件、生じうる可能性、因果関係、目的手段関係などに注意を向けるのです」と。これが重要で、与えられたものだけをみるのではなくて、その奥をみる、俯瞰して全体像をみるというわかり方が重要で、本当に考えなくてはいけないのはどんなことなのかを考える。例えば、企業でワークショップ型の研修等を請け負うことになったとき、「組織の課題はこれです」と言われたことをそのまま受け取るのではなくて、何がおきているからその言葉になっているのか、その課題が表出しているのはどういうことなのかと考えていくというようなことですね。

今日はスポーツ科学の話ですが、「自分はスポーツ得意でもないし、教えることもないから関係ないな」と思うのではなく、「すごいなあ」「そういうことあるある」とそのまま受け取るのでもなくて、自分だったら、自分の現場だったらと、そういうふうに考えてもらえればと思います。

スポーツの世界における、循環する「理論と実践」

苅宿:では、遠藤先生、ご登場ください。まず、スポーツ科学について教えていただきたいんですけれど、なかでもね、一番聞きたいのが「理論と実践」についてです。ワークショップにも背景理論があって実践があるわけですが、これが乖離してしまうということがよくある。僕はこの2、3年、遠藤先生の話を聞いていて、スポーツ、特に陸上競技では理論と実践がすごく近いなあというふうに感じています。スポーツ科学、なかでもトレーニング理論における理論と実践とはどういうことなのか、その中核にある運動というものをどう選手に提供しているのか、そのあたりをぜひ聞かせてください。

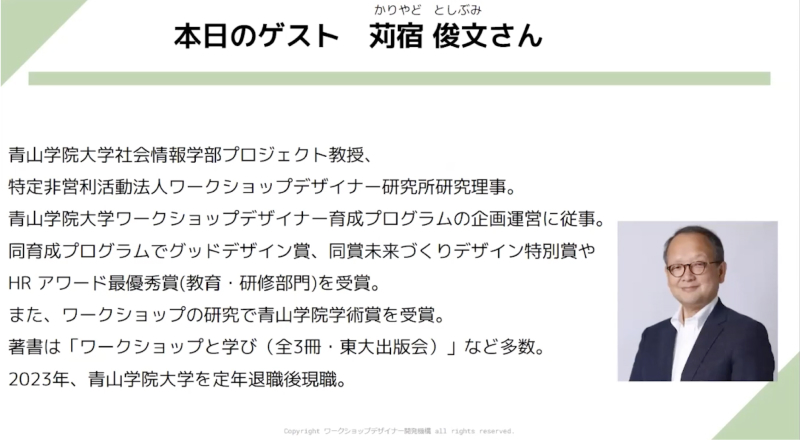

遠藤:まず、トレーニングの全体像からご紹介させてください。ただやみくもに練習しまくっているのではなくて、きちんとしたモデルがあってトレーニングをしていますよということなんですが。こちら(下図)は図子浩二先生がつくられた「課題解決型トレーニングサイクル思考・行動循環モデル」というものです。

これに沿ってトレーニングを進めていくことが、トレーニング効果を引き上げ、パフォーマンスを向上させる前提条件だと言われています。目標を設定して、手段を選んで、方法をつくって、計画をつくって、トレーニングをして、競技なので試合をして、また評価をしてという循環をしていきますよということ。この中核にあるのがスポーツパフォーマンス論という名前がついている理論で、それぞれを詳細にお話すると1、2時間かかってしまうので、こんなふうにきちんとやっているんだと思っていただけるとありがたいかなと思います。

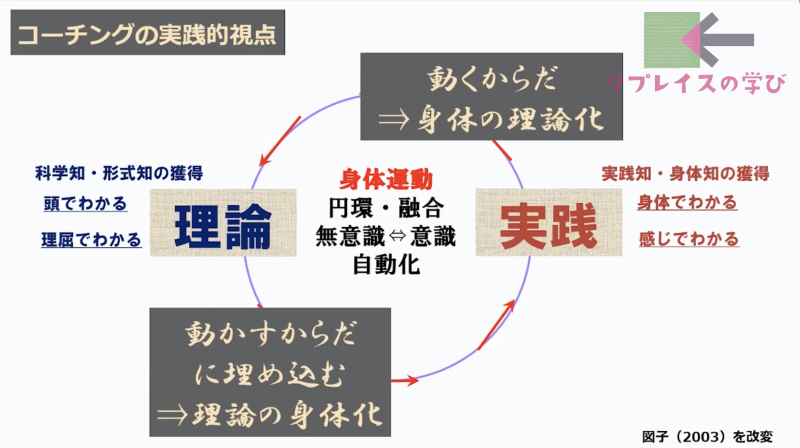

では「理論と実践」をどのように考えて、学生たち、アスリートたちに提供しているのかということですが、私としてはコーチングの実践的視点を持っています。

苅宿先生が理論と実践が近いとお話してくださっていましたけれど、スポーツ科学の世界でもやはり理論と実践のギャップは永遠の問題で、今も議論が続いています。現時点でこのふたつの扱い方について、私としては、いかにして円環させるか、循環、融合させていくかという趣が大事と考えています。

まず、トレーニングは実践にあたるわけですが、トレーニングを通して動く身体になっていくと、新しい感覚を得たり、新しい動き方ができたりするようになります。こうした実践を続けていくと、こんどは実践の理論化が進んでいきます。「身体の理論化」と書いていますが、理論が頭でわかる、理屈でわかるようになるんです。それをもう一度、動かしてきた身体に埋め込んでいく作業をしていくことによって、今度は「理論の身体化」をしていく。これをぐるぐる回していきながら、できることが増えてくると、前まできなかったことが無意識にできるようになるんです。この循環を繰り返していくことがトレーニングの効果を最大化するというふうに考えています。

苅宿:この図はすごくいいなと思っていて。今、多くの学習理論が循環性にまとまろうとしているんじゃないのかなと思うので、僕としてはすごく納得できる。ただ問題は、この循環をしていくときに、どういうふうに学習させていくのか、です。

「不可分な全体」を捉える、メタ的な視点

遠藤:まず、この循環の大本になっているものは、身体運動です。スポーツトレーニングをするための基本的手段は運動にほかならない。そして、この身体運動は「不可分な全体」であるという捉え方が第一歩になります。一方で、みなさんも聞いたことがあるかもしれませんが、運動をいわゆる「心・技・体」の3つにおおよそ分けて捉えるといったことも一般的に行われてきました。精神、技術、体力の総体が運動であって、それぞれに相補関係にありながら、わけているようでわけられないという問題に必ずぶちあたることになります。

苅宿:不可分な全体であることの難しさを理解する必要があると。

遠藤:そうですね。例えば、100メートルを速く走りたいと思ったとき、スプリンターのオリンピック選手の筋骨隆々さをイメージし、走るのは足だから足の筋力があったほうがいいよねと単純に考えるとします。そこで足の筋力を鍛えるトレーニングとしてスクワットをして、筋力がアップしたら、その分だけ速く走れるかというと、走れるようにうまくコーディネートできる人もいれば、筋力が上がっただけでスピードが上がってこない人もいる。個別のトレーニングが全体にどう影響しているのかのメタ的な捉え方、見方が存在していないとコーチはもちろんですけれど、アスリート自身も非常に悩まされてしまうという事例をこれまでたくさん見てきました。

苅宿:ワークショップの分野、ワークショップデザイナー育成プログラムでもメタ認知が重要だとお伝えしていますね。メタ認知って、観察・モニタリングする要素と、それからその結果をコントロールしていく要素のふたつが、常に同時で行われていると学説では定義されていて。僕としては不可分なものを調整していくことと捉えているんですけれど、そこはどうですか?

遠藤:よくわかります。同時性ということはあるかと思います。さきほどの例でいくと、スクワットだけをしているわけではなくて、100メートルを走るという全体的な運動も同時にやっていくんです。わけられない全体の練習と、部分の練習とを同時にやることが多い。その同時に行われたことの記憶、そのときの瞬間的なイメージ、感覚が重要なファクターになるのかなと思っています。

苅宿:なるほど。

遠藤:さきほどの「どのように学習をしていくのか」という問題では、例えば、こちら(右写真)のようにペアでトレーニングをさせることがあります。

これは股関節で力を出す、身体の軸を安定させるということを、走る運動の前に体に染みこませていく、感覚的に理解させるための運動です。行っている人と抑えている人のペアでやっているわけですが、ここでのポイントでは、行っている人はもちろん軸を安定させて股関節から力を出す形をつくっているわけですけれど、抑えている人にはその感覚を共有することを求めています。目に見える形を真似することは多少なりともできることですが、力の方向や大きさ、感覚をイメージすることは難しい。ですが、実はそれが技能向上に欠かせない「気づき」の肝になると考えています。

気づきを、“言語化”することの重要性

苅宿:「気づき」は、ワークショップの分野でも非常に重要視していることになります。気づきのデザインは、無意識の意識化であるとして言語化することを大切にしているのですが、こちらのペアでは気づきを言語化するというようなことはされているんですか?

遠藤:力に関する言語化は多いと思います。「ぐわーっと出せた」みたいな擬音的なものも含め、運動のリズム感や力感に関連する言葉は多いです。「あ、この感じですかね?」みたいなことを語りかけてくる学生もいます。“この感じ”というのは言葉にはなっていないですけれど、ペアでひとつの力の感覚を言語で交わし、指導者も共有していくというのは、多くの場面でみられるのかなと思っています。

苅宿:成長していることを、感覚でわからせるということも?

遠藤:そうですね。その感覚がわかったということを言っていると思いますので、その実感が成功体験、成長のひとつにつながっていると思っています。

苅宿:スクワットするときに上から抑えられることで、ここに力が入ることが大事だということがわかったっていうことだけではなくて、成長することを感覚でわかるということがわかると。この話って、認知科学の人が入ると面白くなりそうです。「わかるということがわかる」っていうことが、認知科学の世界では学習転移を呼ぶと言われていて、そこらへんの話も私たちの分野でも追及しないといけないと思っているんですけれど。学習転移には、言語化することが大きなポイントかなと思っているんですが、そこらへんはいかがでしょうか?

遠藤:非常に大事なポイントだと思います。スポーツの世界では全力で試合をやっているときのことを言語化しすぎると、そこにとらわれてしまうみたいな弊害もあるにはあるんですが、基本のトレーニング時には、言語化することが適していると考えています。今のペアでのトレーニングも、私が持っている言語を一方的に提供するのではなくて、選手が主体的に感覚を話すことが第一歩になっています。感覚的な言語を私にぶつけてきたり、選手同士でぶつけたり。新しい段階に到達するためのトレーニングをするときは、言語化して自分の引き出しを増やすということが大事だと思っています。

苅宿:ありがとうございました。聞いてくださっている、それぞれの現場の専門家であるみなさんも、ほかの現場と交流する良さをお感じになっていると思うんですけれど、リプレイスの学びというものになぞらえて、人に伝えていただけるような何かのきっかけになればと思っています。約90分、あっという間でした。ありがとうございました。

【グループでの感想共有タイム】

【質疑応答】

※シンポジウムでは、グループ感想共有ののち質疑応答を行いました。