ようこそ!和楽器の世界へ

一.箏 Soh

一.箏 Soh

最先端の音楽のなかで洋楽器のように音を出せる

箏(そう)は一般的に「こと」と呼ばれるが、琴とは別の楽器である。では、箏とはどういった楽器なのでしょうか。また、その魅力を和楽器ユニット「ZAN」メンバーの市川慎さんに教えていただきました。

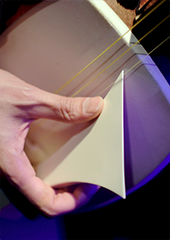

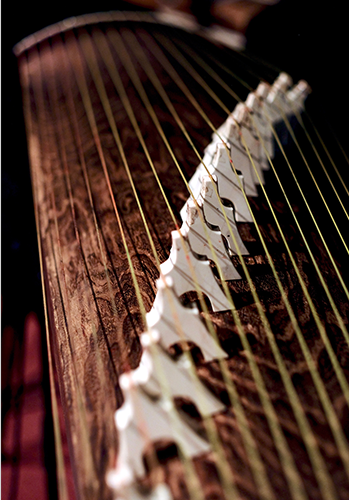

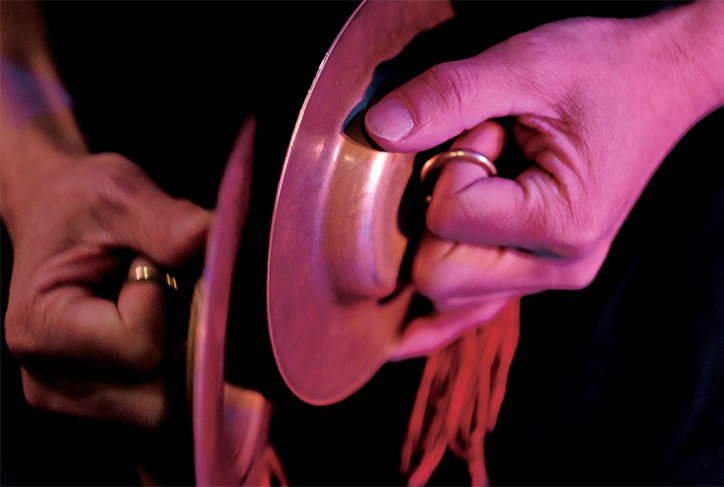

爪の素材は、楽箏では竹、生田流や山田流は象牙(自然死した象などから合法的に得られたもの)が多い。

写真は生田流の角爪。

中国には古くから箏(ソウ)と琴(キン)という2種類の楽器があり、奈良時代の頃に日本に伝わった。そのころは、弦を張ってある楽器を全て琴(こと)と呼んでいたが、平安中期頃から、琴(きん)、箏(そう)、琵琶(びわ)に分化していった。

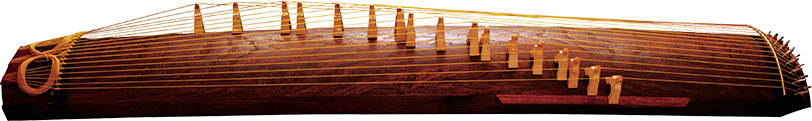

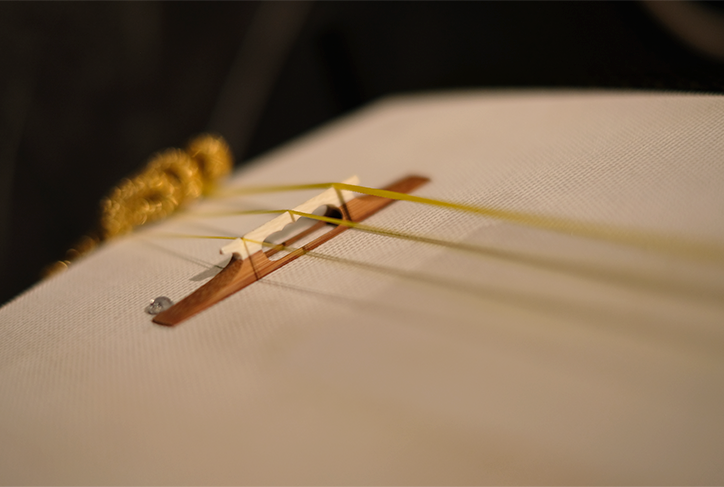

箏は、多本数の弦を張り、あらかじめ柱(じ)を立てて音程を決めた弦を弾いて演奏するが、琴は三味線のように指で弦を押さえることで音程を変える。一弦琴(いちげんきん)、須磨琴(すまこと)、二弦琴、大正琴(ごと)などがある。

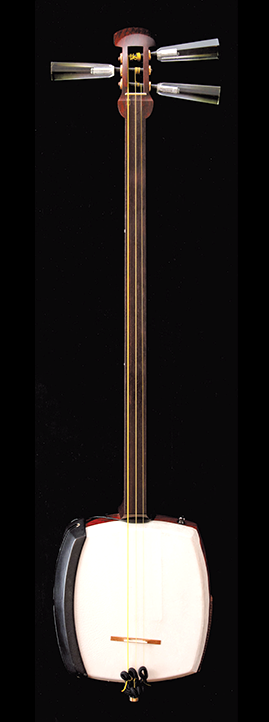

箏は、最初は雅楽の合奏の中で使われ、楽箏(がくそう)と呼んだ。全長約190㎝の桐材をくり抜いた中空の胴に、13本の絹弦を張る。楽箏は旋律は演奏せず、管楽器(竜笛(りゅうてき)、篳篥(ひちりき)、笙(しょう))の旋律に沿って決まったリズムを刻む、打楽器的な役割に徹している。その後、近世の箏になると、主に地歌の世界で華麗な奏法を取り入れた楽器として発達する。

江戸時代になると独奏や三味線などとの合奏も盛んになり、様々な流派が生まれた。流派は、大きく分けると上方で生まれた生田流と、江戸で生まれた山田流があった。生田流では角爪を用い、箏に対して45度に構えて演奏するのが特徴。一方、山田流では丸爪を用いるため箏に正対する。いずれも、右手の親指、人差し指、中指の3本にはめて演奏する。

新しい調弦や曲目をつくり、箏曲を盛んにした人物として八橋検校の名が知られている。

胴の材質は桐で中は空洞。弦は絹糸をより合わせたものだったが、切れやすいため最近は合成繊維が多い。

箏は柱の位置によって、どのような音階にもアレンジすることができる楽器だ。

奏者に聴いたその魅力

市川 慎 Ichikawa Shin

市川 慎:「AUN Jクラシックオーケストラ」メンバー。第7回長谷検校記念全国邦楽コンクール最優秀賞、文部科学大臣奨励賞受賞。2004年和楽器ユニット「ZAN」のメンバーとしてエイベックスよりメジャーデビュー。浜崎あゆみ、EXILE、石井竜也などのCD、ライブ参加。平成15年度秋田県芸術選奨受賞。第59回全国植樹祭において御前演奏。「箏衛門」「螺鈿隊」「ZAN」「WASABI」メンバー。清絃会副会長。

私の家は代々、生田流の家元だったのですが、子供の頃は女性が弾く楽器と感じていて、箏には興味が湧きませんでした。高校の時、ロックバンドでエレキギターを担当していて、ギターでやっているカッコよさを、箏でもやれるのではと、ふと気付いたのです。それを機に本気で取り組んでみようと思い、沢井忠夫先生の内弟子として4年間修行し、その後自分の活動を始めました。

――知ってほしい箏の魅力は?

和音を出せるのが大きな特徴だと思います。お正月のBGMなど古典的な音色をイメージする方が多いと思いますが、現代の洋楽器ができることは、だいたいできる楽器なのです。その辺は、あまり認知されてないと感じています。

箏(13弦)は比較的高い音域が出せる楽器で、低い音域が出る17絃箏と組み合わせると、面白い演奏ができます。AUN Jでやる場合は、管楽器がメロディを演奏し、その間を箏が紡いで、さらに下のベース的なラインとして17弦箏ということが多いです。

着物を着て正座で演奏することの多い古典音楽も、それはそれで文化として残さないといけないと思います。ただ、現代から見ると古典なのですが、当時は最先端の音楽だったはずです。古典音楽の中の箏だけではなく、時代と共にできてきた新しい音楽の中でも箏を活かしていかないと、演奏する人も減っていってしまうと思います。

今は自分たちの音楽を作って、多くの方々の共感を得ることができたらと感じています。ロックのような曲や、洋楽器との共演など、いろいろな演奏にチャレンジしています。

音を聴いてみよう!

シリーズでご紹介している和楽器の音色を聴くことができます。

第一回は「筝」の音色を、2種類の演奏でお楽しみください。

① 伝統的演奏

② 現代的演奏

監修者:AUNプロフィール

井上公平・井上良平。1969年大阪にて5人兄弟の末の双子として生まれる。1988年、和太鼓集団・鬼太鼓座(おんでござ)に出会い、高校卒業と同時に入座。2000年に「AUN」として独立。2009年、邦楽界で活躍する若手を集めて「AUN Jクラシック・オーケストラ」を結成。公演回数は国内外で1400回以上。子どもたちに日本文化の魅力を伝えるため、全国の小学校を訪問し、和楽器演奏と桜を植える活動もしている。