生涯学習情報誌

日本の技

インタビュー 28

インタビュー 28

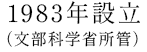

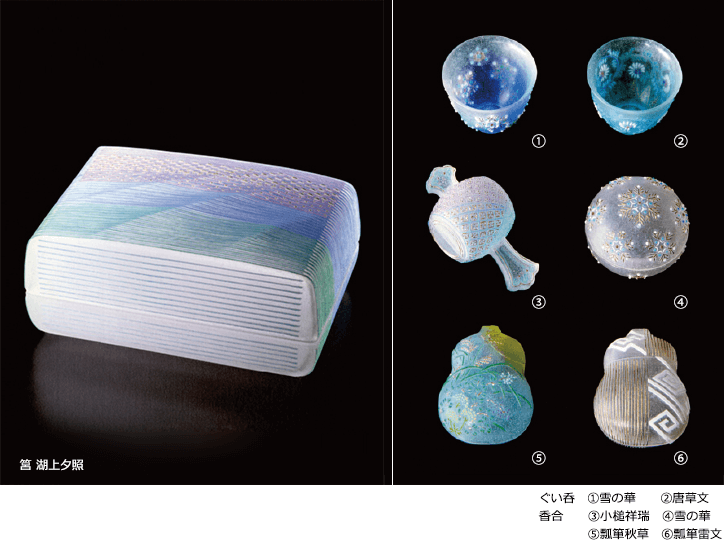

ガラス(パート・ド・ヴェール) 石田知史

西洋の技法と和の美が生み出す鋳込み硝子

西洋の技法と和の美が生み出す鋳込み硝子

パート・ド・ヴェール(鋳込み硝子)の起源は古代メソポタミアにまで遡る。その後、一端衰退したが、19世紀末のアール・ヌーボー期のフランスで蘇った。石田知史(さとし)氏のご一家は、親子で「和のパート・ド・ヴェール」を追求している。

(聞き手上野由美子)

石田知史氏

- 1972年

- 京都に生まれる

- 1994年

- 東京ガラス工芸研究所パート・ド・ヴェール専科卒業

- 1995年

- アジア、中近東、中南米、N.Y.などを研究のため旅する

- 1998年

- 「石田亘・征希・知史パート・ド・ヴェール3人展」初開催

- 2003年

- 第50回日本伝統工芸展 朝日新聞社賞受賞

- 2006年

- 第53回日本伝統工芸展 日本工芸会総裁賞受賞

- 2007年

- 京都美術工芸新鋭選抜展 最優秀賞受賞

- 2011年

- 第58回日本伝統工芸展 鑑査委員

- 2013年

- 第33回伝統文化ポーラ賞 奨励賞受賞

- 2015年

- 「菊池寛実賞 工芸の現在」選定作家として出品

まずはご両親が手探りで試作を重ねる

――ご両親がパート・ド・ヴェールを始めたのですね。

父・亘(わたる)が京都の室町や西陣で染織図案家として活躍していた時に、アール・ヌーボーの流れをひく作家・アルメリック・ワルター氏の作品に出会ったのが始まりです。その裸婦像の滑らかなガラスの質感に、父は感動したそうです。1985年から、父と母・征希(せき)によるパート・ド・ヴェールの研究が開始されます。実はアール・ヌーボー期に蘇った際には、作家が技術を秘匿したため、再び途絶えてしまったのです。確固たる技法が伝承されているわけではなく、技術的に不明な点が多くありました。

自宅にガラス工房を構え、父はアール・ヌーボー期に作られたランプを真似し、茶道をやっていた母は茶碗作りから始めましたが、最初は全く手探りだったそうです。アール・ヌーボー期では色調が暗く、厚くて重量感のある置物や器が多かったのですが、私の両親は、明るい白を基調とした、新しいパート・ド・ヴェールの制作に成功しました。1990年代になると伝統工芸展で受賞するなど、現在の作品の素地ができました。

外から見つめて気づいた日本独自の美意識

――知史さん独自の味わいはどのようにして。

両親の仕事を見ながら成長した私も自然とガラスの道に進んだわけですが、ガラス作品をアートとして捉えるか、工芸として捉えるか、その狭間で悩んでいました。そこで25〜26歳の頃、海外放浪の旅に出たのです。アジア、中近東、中南米、アメリカへと美術研究の旅を続けました。不思議なもので、各国の民族ごとに作られたものに触れて、外から日本を見つめると、かつて見た正倉院御物や漆器、陶器など日本の工芸品の美しさを自然に受け入れることができたのです。日本人が昔からずっと作ってきた伝統工芸に、日本人気質とか日本独自の美意識とかを感じました。この時の気づきが本格的に工芸作家を目指す原点となります。

京都という土地柄も影響しています。四季の自然が残り、時間もゆるやかで、自分と向き合えるのです。繊細なモノ作りが多く根付いていて、自分も「和のパート・ド・ヴェール」を目指し、情緒や品格といった日本伝統の美的エッセンスを意識しながら、静謐なるものの持つ美しさを探求していこうと思っています。

多くの工程があり、完成までに時間がかかる

――制作工程のポイントを教えてください。

徐冷後に丁寧に型を壊して本体を取り出し、磨いて仕上げるのですが、金はその後に着色し、もう一度600℃くらいで焼成するんです。学校でガラスを学んでいた頃、吹きガラスなら1日に何個でもできるので、1つの作品に何か月もかかるパート・ド・ヴェールとのギャップに悩んだこともあります。

――江里朋子さんとのコラボが何点かありますね。

初めてなのですが、パート・ド・ヴェールの愛らしさと截金の極細の線や模様が調和して、「一人の作品のように見える」と来場者からは言われます。どちらも古代に生まれて世界に広がった技術で、そこに日本的美意識を追究しているという共通点があります。

――古代ガラスを参考にされることもありますか。

各国の伝統的な紋様を取り入れて世界観を出すことはあります。青ガラスのアメンホテプ3世とされる顔の一部を見たときは、参考というよりも、神がかったような人智を超えた凄みを感じましたね。

聞き手:上野由美子(写真左)

古代オリエントガラス研究家。UCL(ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン)考古学研究所在籍中。2012年国際日本伝統工芸振興会の評議員。ARTP副団長として王家の谷発掘プロジェクトに参加(1999年〜2002年)。聖心女子大学卒業論文『ペルシアガラスにおける円形切子装飾に関する考察』、修士論文『紀元前2000年紀に於けるコア・ガラス容器製作の線紋装飾に関する考察』ほか、執筆・著書多数。