生涯学習情報誌

日本の技

インタビュー 25

インタビュー 25

金工 奥村公規氏

工夫を重ね、おおらかな表現を目指していく

工夫を重ね、おおらかな表現を目指していく

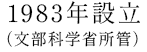

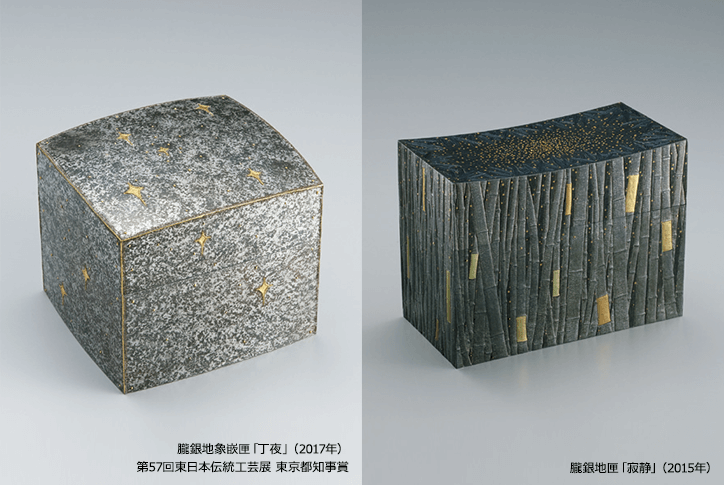

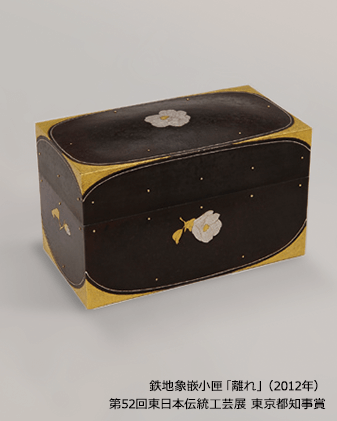

見た目は漆の木箱のようだが、触ると金属とわかる奥村公規さんの作品。鍛金や象嵌(ぞうがん)の技術を高めつつ、日本人が金属とどう向き合ってきたのか、古の工人に思いを馳せながら作る。

(聞き手上野由美子)

奥村公規氏

- 1950年

- 東京に生まれる

- 1975年

- 武蔵野美術大学卒業

- 1995年

- 第42回日本伝統工芸展 文部大臣賞 文化庁買上

- 1999年

- パリにて 日本の工芸「今」100選展出品

- 2000年

- 日本橋三越にて個展「祈り」開催

- 2007年

- 第36回伝統工芸日本金工展 文化庁長官賞

- 2007年

- 第54回日本伝統工芸展 日本工芸会奨励賞

- 2012年

- 第52回東日本伝統工芸展 東京都知事賞

- 2016年

- 第45回伝統工芸日本金工展 宗桂会賞

- 2017年

- 第57回東日本伝統工芸展 東京都知事賞

- 現在

- 日本工芸会正会員

金工への興味は刀の鐔(つば)から

――もともと金工に興味があったのですか。

最初は刀剣に興味を持ち、中学生の頃から友達と一緒に刀屋を巡ったり、小遣いをためて買ったりしていました。そのうち本物の素材が欲しくなって、刀の鐔を集めていました。それが金工に興味を持った始まりです。

鐔はお洒落なんですよ。刀を差した時にどこから見られているかということをきちんと考えてデザインされている。模様を入れる位置も計算しつくされています。表面の地肌も単調にならないよう、鉄の肌合いや色合いを楽しめるように配慮されているのです。

――日本の金工技術の発達は、刀装や仏教美術と密接に関係していますね。

鋳金・鍛金・彫金の技法は弥生時代に大陸から日本に伝わり、銅鏡、鉄剣、甲冑などの製造に使用されました。仏教伝来に伴い、仏教美術品の制作に広く用いられ、奈良時代に入ると、大仏や仏像に生かされます。刀装金工は室町の頃が最高だとよく言われるのですが、私はもっと古い頃から良い作品があるじゃないかと思っています。

労を惜しまない熱意と努力で国宝の復元も

――技術はどちらで磨かれたのですか?

私が美大に行ってた頃は金工でもジュエリーが人気で、学校では伝統技術をあまり学べなかったんです。近くの先生のところに週1回通ったり、古いものを壊しながらいじったり、ほとんど自己流です。最後の錆の仕上げの方法がわからなかったとき、伝統工芸展に行って鉄の良い色を出してる作品を見つけて、図録で先生の住所を見て訪ねて行ったこともあります。その時は快く教えてくださいました。文化財の修理などもほんとうに勉強になりますね。過去の人が金属とどのように向き合ってきたかを実感できる良い機会になっています。

――具体的な例を教えていただけますか。

七支刀(しちしとう)と呼ばれる国宝の復元に関わりました。4世紀に百済から渡ってきて、奈良県の石上(いそのかみ)神宮の境内に埋まっていたもので、考古学界では何が書いてあるのか大騒ぎになった。左右に三本ずつ枝を広げた特異な形をしていて、最初は刀鍛冶が鍛造で作ろうと試みたけどうまくいかない。折れている刀身の様子やその断面などから、溶かした金属を型に流し込んで作った鋳物ではと言う人が出て、鋳造で復元することになったのです。鋳型と金属の収縮率の差で折れてしまうなど失敗が続き、4度目の実験でやっと成功しました。

その刀身に象嵌を入れたのですが、鋳造は硬くて象嵌するのは難しく、一昼夜熱処理して表面を柔らかくすることで象嵌できるようになる。当時の人はそうした難しい技術を持っていたわけです。

日本のすぐれた金工技術を後世に伝えたい

――奥村さんの作品は、漆器のような質感から石のような地肌まで、金属とは思えない不思議な感じです。

一見漆器のような鉄地象嵌小匣「離れ」は、鉄のサビ色に椿が映えるように、周囲を金の象嵌で引き締めています。箱のデザインはなかなか難しいのですが、コーナーをデザインとして生かしてみました。このように金属を磨き上げると漆のような質感になるのですが、それ以外にも鋳物のような肌合いを生かしたいというのも長年のテーマでした。まず素材の段階で荒らしをほどこしザラザラにするんですね。そして色上げ前に金属を酸で洗う際にも工夫をします。四分一(しぶいち)という合金は、銅と銀の配合によってグレーの濃淡を変えるのですが、酸に入れると表面の銅だけ溶けて銀色になってしまうので、炭で研いでピンク色にしてから色上げする。その際、凸凹があると凹んだところは研いでも残るので、色が2色混ざった朧(おぼろ)げな表現もできるのです。

――これからはどういう展開を考えていますか。

かつては男性のお洒落にと、様々なオーダーがありましたが、近年は既製品でもすぐれた品物が増え、オーダーをする人が少なくなって来たのは残念です。しかし、日本の金工技術はとてもすぐれているので、それを後世に伝える仕事に関わっていきたいですね。

昔の人の作品を見ると、幕末・明治になると完成度が上がってきちっとしていますが、もっと時代を遡ると、おおらかでなんともいえない良さがあるんですね。稚拙と言われることもあるけど、私はそう思いません。その良さは何なのか、永遠のテーマなんです。今後の作品にもそうした良さを表現できればと思っています。

聞き手:上野由美子

古代オリエントガラス研究家。UCL(ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン)考古学研究所在籍中。2012年国際日本伝統工芸振興会の評議員。ARTP副団長として王家の谷発掘プロジェクトに参加(1999年〜2002年)。聖心女子大学卒業論文『ペルシアガラスにおける円形切子装飾に関する考察』、修士論文『紀元前2000年紀に於けるコア・ガラス容器製作の線紋装飾に関する考察』ほか、執筆・著書多数。