生涯学習情報誌

日本の技

インタビュー 14

インタビュー 14

染職 平山八重子氏

機(はた)のリズムと一体になって織り上げる

機(はた)のリズムと一体になって織り上げる

微妙に違う同系色の糸を何色も使って、独自の世界を織り上げる平山さん。その作品は、まるで波や風、季節の息吹を表現しているかのようだ。国産の繭を使う糸づくりからお話しを伺った。

(聞き手上野由美子)

平山八重子氏

- 1948年

- 東京杉並区生まれ

- 1972年

- 人間国宝の故・宗廣力三先生の下、郡上八幡にて3年間修業

- 1975年

- 杉並の自宅で染織を始める

- 1976年

- 第23回日本伝統工芸展にて初出品の「水紋」が入選

- 1977年

- 日本伝統工芸染織展に「せせらぎ」を初出品

日本工芸会賞 - 2004年

- 民族衣裳文化普及協会 きもの文化賞

- 2009年

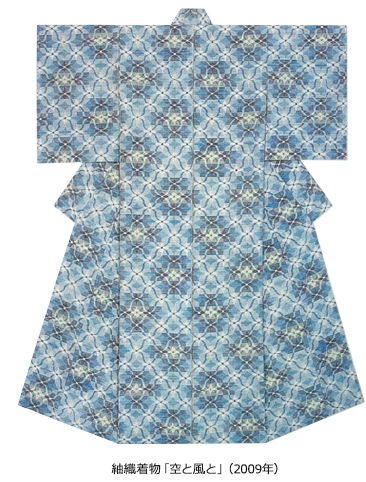

- 第56回日本伝統工芸展に「空と風と」を出品

日本工芸会奨励賞 - 2011年

- 東日本伝統工芸展に「かなたへ」を出品

東京都知事賞

ほか受賞多数

現在、日本工芸会正会員。工房「萌(ほう)」手織教室主宰

「織は人なり。人は心なり」の言葉に導かれて

――糸づくりから自分でやられるのですね。

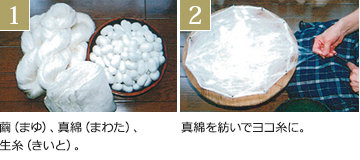

織っているうちにこだわるようになったんです。国産の繭は3%しかないのですが、輸入のものはやはり大味な感じがしました。私が今使っている繭は群馬や山形のものですが、蚕を飼って繭を作っている人を知っている安心と、そこからつながって来たものを自分が受け継ぎ、デザインから織り上げるまですべて自分ができることに喜びを感じます。

――織物の道へはどのように入ったのですか。

高校時代、自分の中の何かを捜していました。短大を出てレース会社に就職して、昼はOL、週5日は夜間部の学生をしていた時期に、宮中の装束なども織られていた高田義男先生から、郡上紬の布を見せていただいたのが始まりです。『日本の織物』という分厚い本を片手に、仲間と織物の産地や織手を訪ねて歩きました。

そうした中、ラジオから流れてきた宗廣力三先生の「織は人なり。人は心なり」という言葉が、私の心に深くしみわたり、先生が住む岐阜県の郡上八幡に行くことを決心します。2年待てるなら内弟子入りを許可するとの了解をいただき、アルバイトをしながら、きもの学院に通いました。着物通学の厳しい学校で、着付けはもちろん、着物の歴史や作法、和裁の運針まで習い、その後の下地として役に立ちました。

自然の草木で染め、自然の表情を作品に込める

――独自のデザインはどうやって生まれるのですか。

郡上八幡での3年間は、技術を学ぶだけではない、かけがえのない日々でした。自由時間には、お気に入りの場所で、流れる雲や夕焼けで紫色に染まる空、群生するネムノキなどを、飽きることなく眺めていました。1976年に日本伝統工芸展へ初出品した「水紋」や、翌年に日本染織展に出品した「せせらぎ」は、郡上八幡で触れた自然が作品に活かされています。

――数学的才能もないと複雑な柄を表現できませんね。

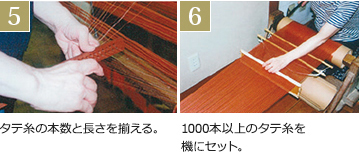

よくそう言われますが、何千本の糸すべてを計算ずくというのではなく、この色が何割で次が何割といった、体に染み込んだ感覚でやっている感じです。

――草木で糸を様々な色に染めるのは楽しそうですね。

嵐の後とかドングリがいっぱい落ちてるでしょ。自転車で走っててもつい止めて拾っちゃうの。庭に生えてるドクダミやクサギなどでも染めます。ドングリはきれいな紫っぽいグレーに染まるんですよ。でも毎回同じ色にはなりません。織りもそうで、同じ機で同じ柄を織っても違った表情になるのが面白いところです。

――機で織るのは根気や体力もいりますよね。

こんな文明が発達した世の中になっても、機織りは基本的には原始時代からそう変わりません。郡上八幡にいたころは若かったので、朝から夕方まで食事以外はずっと機の前に座っていました。

今はその頃ほどの集中力や体力はありませんが、やはり「織は人なり。人は心なり」ですから、機の前に座るときは、気分や体調のムラが織物に表れないよう、身体に1本芯が通ったような状態を心がけています。

そして無心で織っているうちに、機の音のリズムと自分の身体のリズムが合って、一体化して織り上げていく感覚の時は、いい仕事ができている気がします。

聞き手:上野由美子

古代オリエントガラス研究家。UCL(ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン)考古学研究所在籍中。2012年国際日本伝統工芸振興会の評議員。ARTP副団長として王家の谷発掘プロジェクトに参加(1999年〜2002年)。聖心女子大学卒業論文『ペルシアガラスにおける円形切子装飾に関する考察』、修士論文『紀元前2000年紀に於けるコア・ガラス容器製作の線紋装飾に関する考察』ほか、執筆・著書多数。