生涯学習情報誌

日本の技

インタビュー 3

インタビュー 3

硯(すずり)制作 雨宮弥太郎氏

現代の造形として大きな可能性を持つ硯

現代の造形として大きな可能性を持つ硯

雨宮弥太郎氏は、元禄3年(1690年)から続く雨端硯本舗の13代目。伝統と和の感性を踏まえながらも、斬新なイメージの硯を提案し、工芸展等で高い評価を得ている。

(聞き手上野由美子)

雨宮弥太郎氏

- 1961年

- 甲斐雨端硯本舗の13代目として山梨県に生まれる

- 1985年

- 東京藝術大学彫刻科卒業

- 1989年

- 東京藝術大学大学院修了(彫刻・美術教育)

- 1990年

- 第37回日本伝統工芸展初出品初入選(以後継続出品)

- 2004年

- 第44回日本伝統工芸新作展にて東日本支部長賞受賞

- 2005年

- 日本橋三越本店にて個展(08年、11年、14年にも開催)

- 2006年

- 第53回日本伝統工芸展にて新人賞受賞

- 2007年

- 第27回伝統文化ポーラ賞奨励賞受賞

- 2012年

- 第52回東日本伝統工芸展にて日本工芸会賞受賞

- 2013年

- Exhibition“Contemporary KOGEI Styles in Japan”出品

(米国フロリダ州森上博物館) - 2014年

- 日本伝統工芸展60回記念「工芸からKOGEIへ」展出品

家を継ぐ形でこの道に

――自然な流れでこの道に進まれたのですか。

はい。毎日父の仕事を見て、職人も大勢いるところで育ったので、自然にものづくりに興味を抱き、芸大の彫刻科を目指しました。硯でも彫刻でもイメージを形にするという点では同じで、家を継ぐという意識もないくらいあたりまえに硯作りに関わってきました。

――いつから斬新な硯を作り始めたのですか。

5、6年前から、シャープで薄い形の硯に取り組み始めました。新しいと思っていたのですが、実はその素地が、若い頃の作品にあったことに気づいたんです。大学院を修了してすぐの個展で、薄い硯を何点か作ったのですが、自分のイメージを硯の世界にうまく取り入れることができず、「硯石のオブジェ展」とせざるをえませんでした。ちょっと見た目が変わったものを制作するのではダメだと思い、硯の歴史や伝統などを学び直しました。自分の中で納得のいく硯としてのフォルムに生まれ変わるのに、約20年の歳月を要したことになります。作家としては大きな転機になったと思います。

時代に応じた価値とフォルムを追求

翔想硯(2013年作)

――内なる変化に影響したものは何でしょうか。

硯はただ墨を磨る道具なのではなく、墨を磨りながら心を鎮め、宇宙のリズムと呼応し、自分の心と向き合うための道具なのだと思い至ったのです。毛筆を日常としない現在、硯は必要不可欠なものではなくなっています。硯が現代社会の中で新たな意義を持つためには、そのイメージを再構築していく必要があるのではないでしょうか。ストレスの多い現代にこそ、心の拠り所、精神の器としての硯の役割りがあるのではないか。そのためのフォルムを見出すという挑戦が出発点になっています。

自分の世界観の確立には、学生時代に大きな刺激を受けたアメリカの音楽家J・ケージの存在が不可欠でした。無音の音楽『4分33秒』が教えてくれたのは、表現することよりも、いかに世界に向き合うかが大事ということでした。硯の世界にしっかりと集中すること。その充実のために幅広い視野と好奇心を持ち、新たな価値観を追求する姿勢を貫いていくことです。

――そうした世界観が現代的な形になったわけですね。

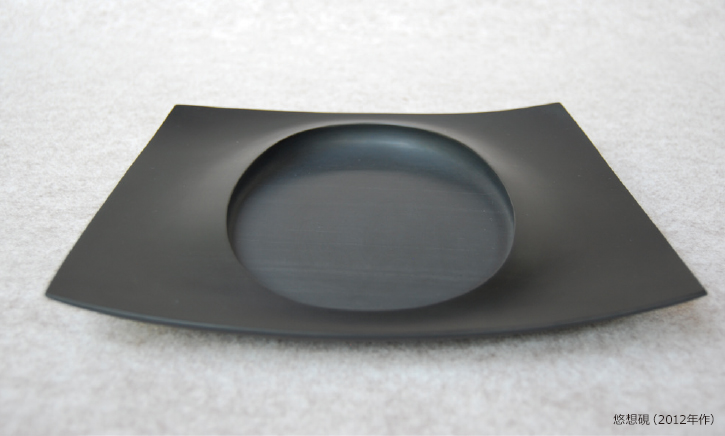

硯は心を鎮めるための造形ですし、石の素材感、存在感を生かすために従来の硯は安定感があり、量感豊かなフォルムが一般的でした。しかし時代に応じて心のあり方も違い、求められる造形も変わっていきます。現代の硯造形を追求した「悠想硯」や「翔想硯」は従来の硯のフォルムには当てはまらないものとなりました。

硯に用いる石は産地によって、その特質に微妙な違いがあります。地元の峡南地域の粘板岩は粘りがあり、極薄に加工しても強度を失いません。この特性を生かして、従来の硯にはなかった空間を取り込むことができました。使いやすさからいうと対極にあり、バランスをどうとるかが難しい点です。

潮洋硯(2009年作)

輝陽硯(2009年作)

硯は自然や石と対話しながら作る「精神の器」

――このような日本の工芸の良さを、もっと世界に訴えていく必要があると思いますが。

そのためには書を楽しんでもらうことも必要ですね。自分が書く楽しみはもちろん、歴史的人物の書を鑑賞するのも面白いと思います。かざりのない消息文は書き手の人柄がにじみ出ていて深く訴えてくるものがあります。また、平安の仮名はひたすら線の美しさを追究するアートだったのかと思うくらいです。

私は、日本語が絶えない限り、そして自然に対する繊細な感性が失われない限り、墨の表現に対する憧れは失せないと考えています。作り手が誇りを持ち、その価値を時代に応じて訴えることができれば、硯も、和の原風景の一要素として残っていくでしょう。

西洋の芸術思想が取り入れられて以来、日本の優れた職人技術は、その芸術性が永らく注目されてきませんでした。私も以前は新たな世界観を表現するファインアートと工芸とは別次元のものと考えていました。しかし、様々な制約があるからこそ表現する事のできる深さが、工芸の世界にはある事に気づかされました。自分を主張するのではなく、自然と素材と自分が密接に絡み合う制作の過程で「かたち」の中に私の世界観を宿すことができるはずです。硯は「精神の器」ととらえることで現代の造形として大きな可能性を持っています。私にとって硯は現代彫刻なのです。感性を絶えず活性化させ、現代に生きる硯をこれからも追求していきたいと思います。

峡南地域は自然があふれ、木の匂い、小鳥のさえずりなど、自然のリズムやエネルギーを肌で感じることができます。自分が自然との媒体となって作品が自然に満たされ、それが硯の魅力になるはずです。自然と石との対話を続けていきたいと思っています。

古代オリエントガラス研究家。UCL(ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン)考古学研究所在籍中。2012年国際日本伝統工芸振興会の評議員。ARTP副団長として王家の谷発掘プロジェクトに参加(1999年〜2002年)。聖心女子大学卒業論文『ペルシアガラスにおける円形切子装飾に関する考察』、修士論文『紀元前2000年紀に於けるコア・ガラス容器製作の線紋装飾に関する考察』ほか、執筆・著書多数。