生涯学習情報誌

助成金支給

跡見学園女子大学地域交流センター(センター長 土居洋平さん)

【研究テーマ】

文化財を活用した郷土学習と企画展実施による生涯学習効果の調査について

―旧伊勢屋質店を活用した子ども・住民・大学の連携から―

樋口一葉も通った質店を郷土史教育の拠点として活用

東京都文京区本郷に残る旧伊勢屋質店は、1860年から1982年まで続いた歴史ある質屋で、2016年には文京区指定有形文化財に指定されている。所有する跡見学園では、博物館的に建物公開や資料展示を行うとともに、「菊坂跡見塾」と称して地域の郷土史教育を担う拠点としても活用している。

跡見学園女子大学地域交流センター(センター長 土居洋平さん)では、2020年度から、有志学生団体〈跡見「学芸員」in 菊坂〉とともに未整理の収蔵資料の整理活動を継続してきた。また、2022年度には「菊坂こども歴史探検隊」という街歩きイベント、発掘成果展「発掘された跡見女学校」、樋口一葉生誕150周年企画展「一葉と花圃」などを実施してきた。

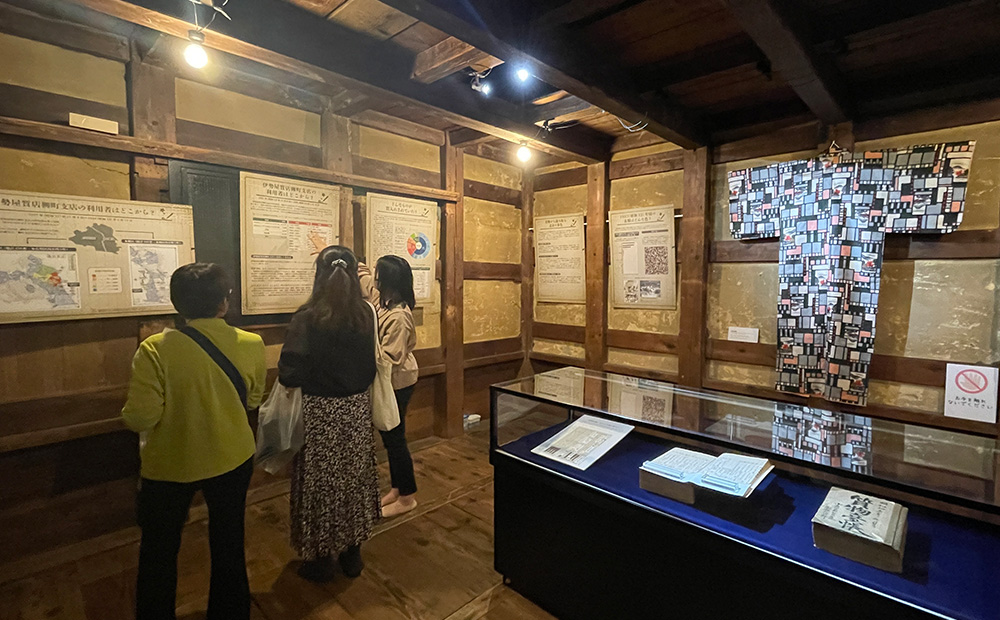

当財団助成金を活用して2024年2月18日〜24日に開催されたのが、成果企画展「質屋の記録〜見えてくる昭和初期の暮らし〜」。

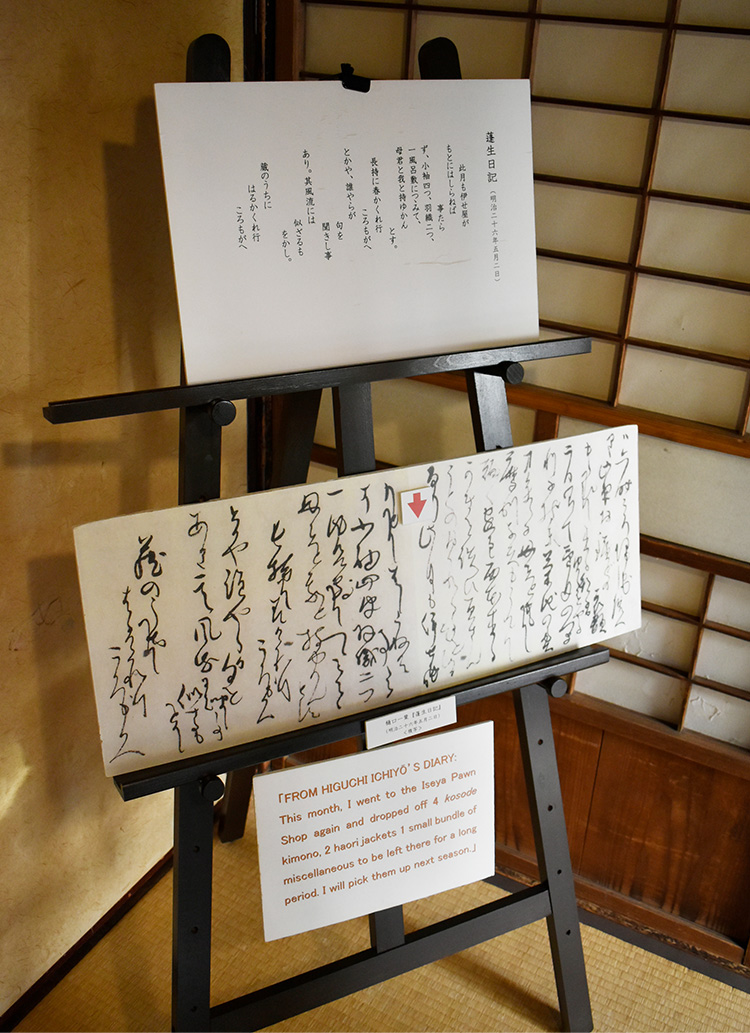

展示は3部構成。1つ目は、伊勢屋質店は樋口一葉にまつわる展示。父親が亡くなったあと家族を自分が支えるために作家になったが、家計が苦しいときに着物を質入れしてお金を作っていたようで、21歳〜24歳くらいのころに通った記録が残っている。

「蔵のうちに はるかくれ行 ころもがえ」と締めて、着物を質入れする思いを句にしている

生涯学習の場でもある地域文化インタープリター養成講座

2つ目の展示は、文京区からの委託事業で地域交流センターが担当している「文の京 地域インタープリター養成講座 成果パネル展」。インタープリターとは通訳者・翻訳者の意味。受講者それぞれが文京区の文化について掘り下げ、その成果を公開し広く発信する。10月から始めて2月までの5か月間・全15回の講座だ。受講した12名は年配者が多いが、39歳という人も。文京区民であれば誰でも申し込める。

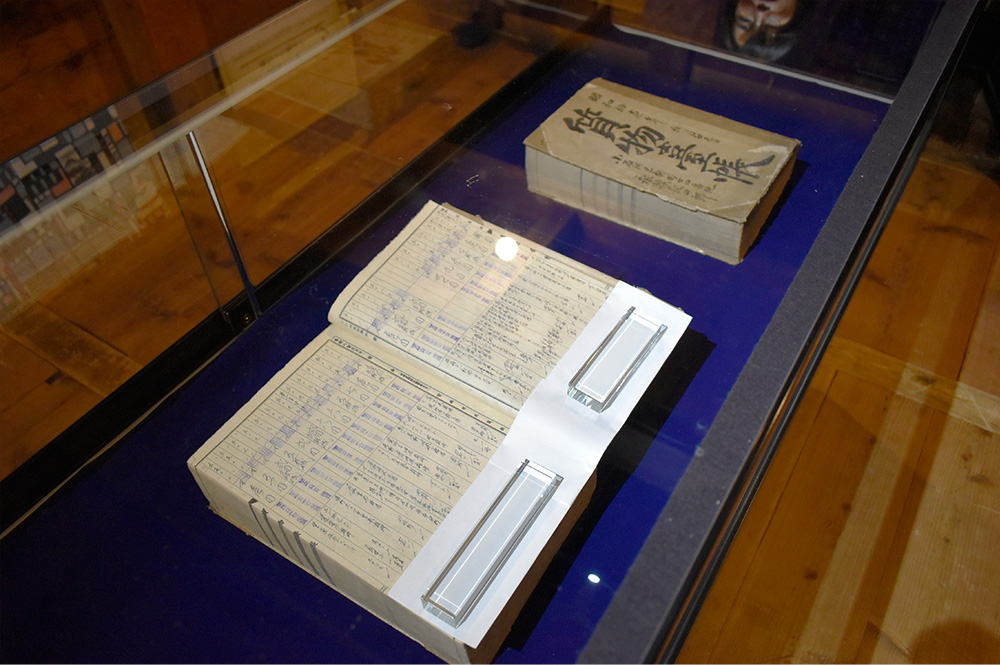

15回のうち最初は文学・考古学などの専門家の方の講義。後半が実践演習で、その中の2回は、今回の企画展とも連携し、昭和初期の伊勢屋質店の質物台帳の内容からどんなことを感じるか、学生とともに考えてもらった。

12月中旬くらいから自分のテーマを見つけ、地域調べを行い、どういうデザインにするのか考え、分かりやすく伝えるためのパネルを作る。さまざまなテーマがあり、「文京区の歌人の窪田空穂について」「暗渠になって消えた音羽川について」「コーヒーサイフォンを発明した人は文京区にいた」「一富士二鷹三茄子の発祥は駒込ではないか?」などなどユニークだ。

質物台帳から当時の暮らしや世相が見えてくる

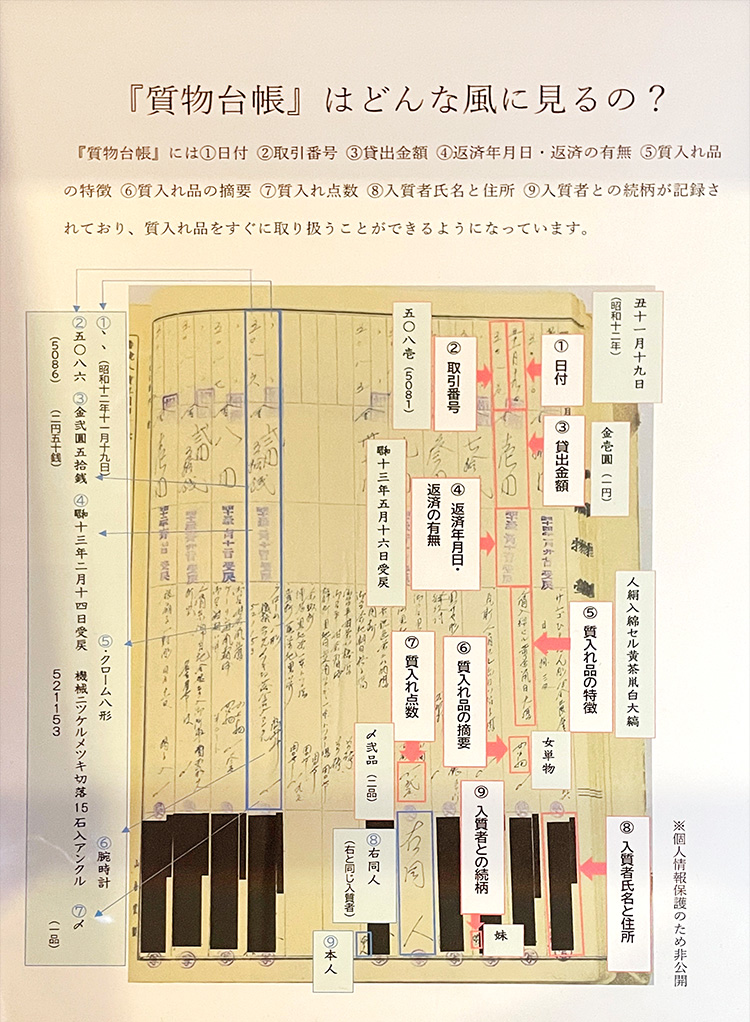

3つ目の展示は跡見学園女子大学の学生〈跡見「学芸員」in 菊坂〉による企画展で、テーマは「質屋の記録〜見えてくる昭和初期の暮らし〜」。「質物台帳」と呼ばれる分厚い帳簿には、上から順に、日付、取引番号、貸付金額、受戻し日、返済の有無、質草の種類・特徴、入質者の名前が書かれている。柳町支店の台帳には名前とともに住所も記されていて、どの地域の人がこの質店に来ていたのかもわかる。1937(昭和12)年11月9日から翌年1月16日までの2か月強の間に、総計941件の質入れがあり、うち624件が現在の文京区内の住人だった。逆に3人に1人は区外の人で、仕事先が近くだったのか、何か他の事情があったのか気になるところでもある。

樋口一葉以外の著名人としては、旧華族で阿蘇神社大宮司家の阿蘇惟紀(これただ)、元内務官僚で4県(鳥取、香川、和歌山、愛媛)の県知事を務めた佐竹義文らが、この調査期間に伊勢屋を利用していた。

1件の借付金額は1円〜10円くらいが中心。当時の物価は、ビール大びん37銭、学生服2円、ランドセル5円、東京—大阪航空旅客運賃25円など。

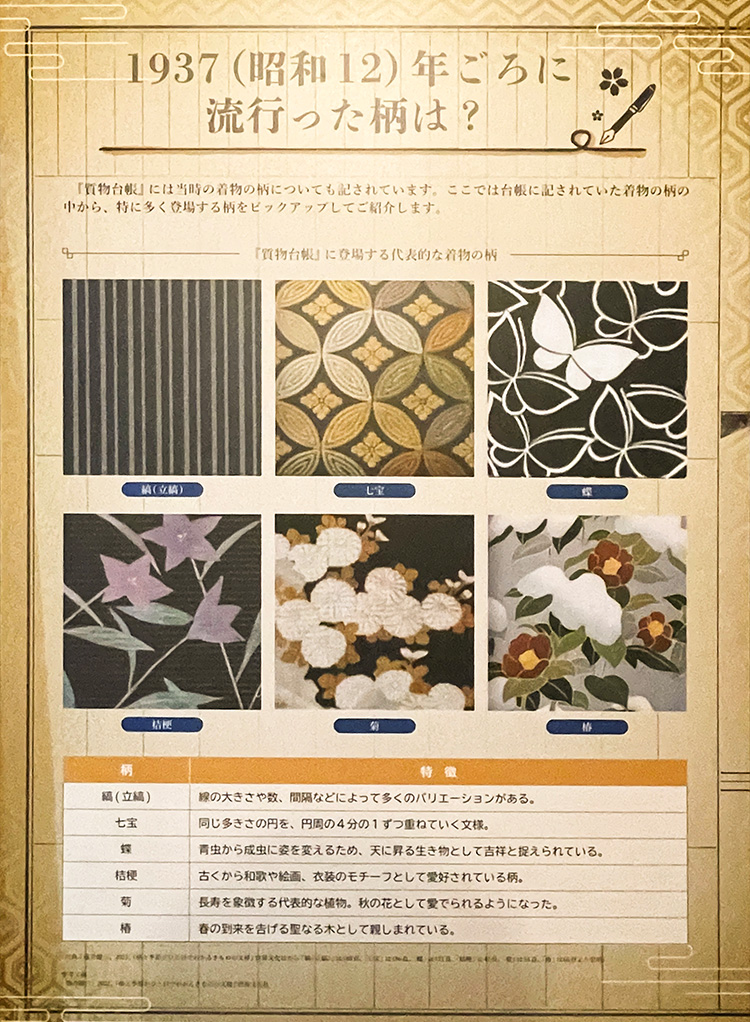

質物は、和服61.4%、洋服18.7%、その他6.5%と圧倒的に衣類、それも和服が占めている。明治期に洋装が取り入れられ、あこがれの大正ロマンの時期を経ても、庶民の多くは和装だったことがわかる。記載された衣類の色柄から、当時の流行りの柄や世相も分析している。1937年といえば日中戦争が始まり、日常生活や消費に制限や不自由が出始めた時期。柄にこそ花や蝶があしらわれていたものの、色は茶色、黒、灰色などが多数を占めている。

大部分は返済をし質物を流していないことから、質屋は、庶民が日常のやりくりをするための気軽な金融機関だったことがわかる。

企画展期間中7日間で283人が訪れた。