生涯学習情報誌

助成金支給

大桃 綾子さん(Dialogue for Everyone株式会社 代表取締役)

【研究テーマ】

都市部ミドルシニア層の地方におけるセカンドキャリアモデルの構築

―経験学習理論をベースに―

ミドルシニアが「越境学習」できるインターンシップ

日本の労働力人口全体に占める45歳以上の割合は40%を超えている。大桃綾子さんが大学卒業後に就職した企業でも、3人に2人が50代以上。ミドルシニア層の社員が滞留し、若手の役割である部内の懇親会の幹事を、大桃さんは入社以来10年も担当した経験を持つ。

大桃さんの業務は人事部門でタレントマネジメントなどにも携わっていた。力を持て余した50代の先輩たちが多くいるのを見て、もったいないと感じていた。「組織の中だけで考えるからうまく行かないのではないか。社会全体で考えるといろんなことがうまく回るのでは」と考えた。

2019年に独立。都市部の40代、50代の会社員が副業として、地方企業の課題を共に解決するという事業をしていたが、大手企業で副業が認められ始めたのは2018年からで、増えてはいるものの、まだハードルが高かった。副業の前段として、「越境学習」という実践を通して自分のキャリアや強みを考えてみる、大人のインターンシップの研修プログラム提供を始めた。

インターン受入先は、試行錯誤をした結果、地方に焦点を当てている。地方の成長途上にある企業とミドルシニアの経験やスキルは非常に相性が良いことがわかったからだ。受入先は現在、北海道から沖縄まで20地域以上に広がっている。

キャリアビジョンの実現に近づく相手企業をマッチング

地方企業が求める人材は、緊急度は低いが重要度が高い課題の担い手であることが多い。経営者が戦略を立てる際の壁打ち相手になるような伴走役、マイルストーン策定、先行事例調査などだ。さらに、販路拡大にあたっての営業ツール整備やマーケティング支援。管理部門では、業務効率化のための会計システム構築、人事研修の企画、評価制度の運用改善などだ。雇用したくても人材がいなかったり、業務のボリュームが常時雇用するほどではなかったりするケースも多い。

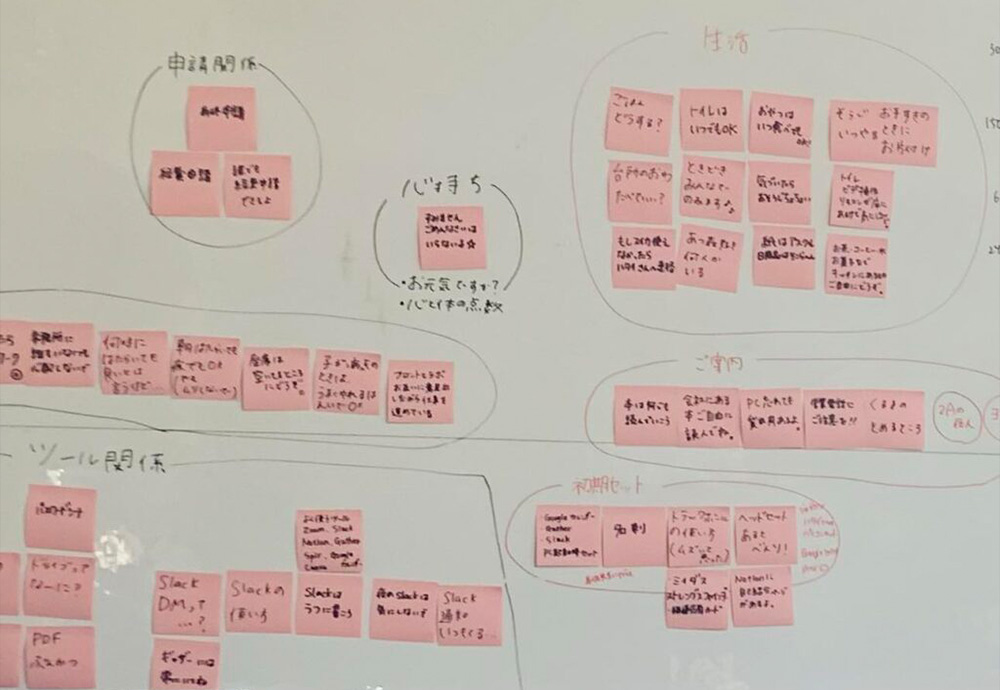

インターンシッププログラムは、月10時間×2か月、現在の業務と調整しながら、オンラインで無理なくできることが前提となる。人気があるのは、まちづくり関連、酒蔵、農業などだが、ではそこで自分が生かせるのかというとまた別だ。自分の強みや何を大切にしているのかという自己分析にコーチや仲間からのフィードバックを加えて、次のキャリアビジョンの最初の一歩となるマッチングをしている。

大手生保勤務のAさんは、営業1本でやってきたので潰しが効かないという自己分析をしていたが、観光施設代表者の経営戦略策定の壁打ち相手として活躍した。

化学メーカーで、研究、製造部門を経て品質管理に携わるBさん。設計や工程管理の能力を活かし、北海道の大規模農業法人にて、農産物の品質管理工程の策定を担当。

女性の自己分析で多い悩みは、自分に何ができるのか自信が持てないというケースだが、客観的にみるとインターンシップで高いスキルを発揮している。外資系企業の人事部で自信を失いかけていたCさん。自身の次をじっくり見直した結果、青森県の急成長中の企業の新人研修の仕組み構築に貢献した。

歳をとることがカッコいいなという社会に

大手企業に長年勤めさまざまな業務を経験しているミドルシニアたちだが、共通するのは就社世代で社外経験がなく、自信が持てないこと。創業当初の事例が少ない段階でも、40代、50代の方が少しずつ変わってきたなという手応えを感じた。財団の助成金の申請をしたのはそのタイミングで、成功事例と言える方々へのインタビューを通して分析・検証をし、プログラムへのフィードバックを試みている。

インターンシップ自体はオンラインで完結するのだが、約75%の人が実際に現地に行っている。打ち合わせを兼ねて訪れたり、単純に遊びに行ったり。インターンを機に完全に転職した人や、会社を辞めて次を探しているタイミングでインターンに参加する人もいて、特に女性に多い傾向だという。

修了者の43%が副業やプロボノとしてインターンシップ先との協働を継続。ほかにも社内での新たな活動開始、転職・独立など、約9割が自身の新たなキャリアを実現している。

「企業に在籍しながらインターンシップが受けられることはまだまだ知られていません。助成金のおかげもあり、こうやって事例が積み上がってきましたので、もっと多くの方にこのサービスを届けていきたいと思っています。40代、50代のミドルシニアの皆さんが頑張らないと日本が元気になりません。今はまだ、歳をとることがネガティブなイメージがありますが、むしろ “歳をとるってカッコいいな” という社会をつくって、若い人に引き継いでいきたいです」